2022年8月15日,清华大学李正风教授应邀参加大工科技伦理讲坛,为我系师生带来了题为“科技伦理教育与治理的几个基础理论问题”的精彩讲座。本期讲座由人文与社会科学学部哲学系于雪副教授主持,人文与社会科学学部部长、大数据与人工智能伦理法律与社会研究中心主任李伦教授、人文与社会科学学部哲学系王前教授等出席本次讲座。

主讲人简介

李正风,清华大学社会科学学院社会学系教授,清华大学社会科学学位分委员会主席。中国科学院学部﹣清华大学科学与社会协同发展研究中心主任,中国科协﹣清华大学科技传播与普及研究中心副主任,中国科协﹣清华大学科技发展与治理研究中心副主任。《科学学研究》副主编、Cultures of Science副主编等。曾任清华大学社会科学学院副院长,中国发展战略学研究会副理事长。兼任中国科学学与科技政策研究会常务理事、中国社会学会常务理事、中国自然辩证法研究会常务理事、中国发展战略学研究会理事等。教育部高校科技伦理教育专项工作组秘书长。主要研究领域包括:科技的社会研究、科学文化、科技与工程伦理、科技发展战略与科技政策等。

致辞环节

座开始前,李伦教授为大工科技伦理讲坛致辞。李伦教授指出当前国家十分重视科技伦理教育和研究,如《关于加强科技伦理治理的意见》的出台和应用伦理学专业的增设都意味着科技伦理在科学研究和人才培养等方面迎来了新的增长点。李伦教授指出,大连理工大学在科技伦理教育和研究方面有较长的历史,刘则渊教授、王前教授等人都为大工科技伦理发展作出了重要贡献。在国内外学界的大力支持下,经过几代大工人的共同努力,科技伦理已经发展成为大工人文社会科学的特色研究方向。本次大工科技伦理讲坛的创办将继续加强我校在科技伦理方面的特色工作,大工科技伦理讲坛由大连理工大学哲学系、大连理工大学科技伦理与科技管理研究中心、大连理工大学大数据与人工智能伦理法律与社会研究中心共同举办,讲坛将持续邀请国内外科技伦理知名学者来开坛讲学和传经布道。致辞结束,李伦教授宣布大工科技伦理讲坛正式启动。

李正风教授的讲座由三部分构成,第一部分是论述伦理与道德之间的“差异”与“关联”,第二部分是论述科技伦理的“规范”与“应用”,第三部分是论述科技伦理治理的“治理”与“发展”。

第一部分

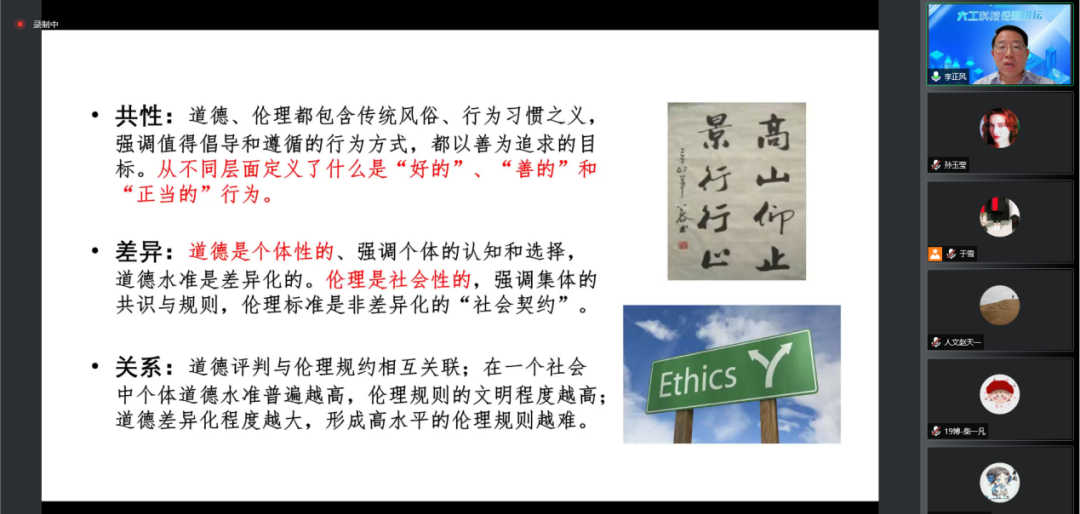

在第一部分中,李正风教授从哈贝马斯的《再谈伦理与道德生活的关系》、黑格尔《法哲学原理》中关于道德和伦理的差异入手,分析“伦理”和“道德”词源和定义的不同,阐述了两者的共性、差异和关系。他指出“伦理”和“道德”的共性在于两者都包含传统风俗、行为习惯之义,强调值得提倡和遵循的行为方式,都以善为追求目标。两者的差异在于道德是个体性的,而伦理是社会性的。两者相互关联,个体的道德水平普遍越高,则该社会的伦理规则的文明程度越高。影响伦理观念的因素主要包括物质基础、文化模式和认知水平。李正风教授从劳伦斯·柯尔伯格的“道德认知水平发展理论”阐述个体的道德立场有进化的可能,社会伦理观念逐渐从对雇主的责任、忠诚转变为对社会和公众的责任;从对自然力量的征服转变为对自然的保护;从争取各自组织、国家的利益转变为争取人类命运共同体的利益。李正风教授从《人类简史》一书论述人类历经认知革命、农业革命、科学革命,开始基于学习和合作进行集体进化。

第二部分

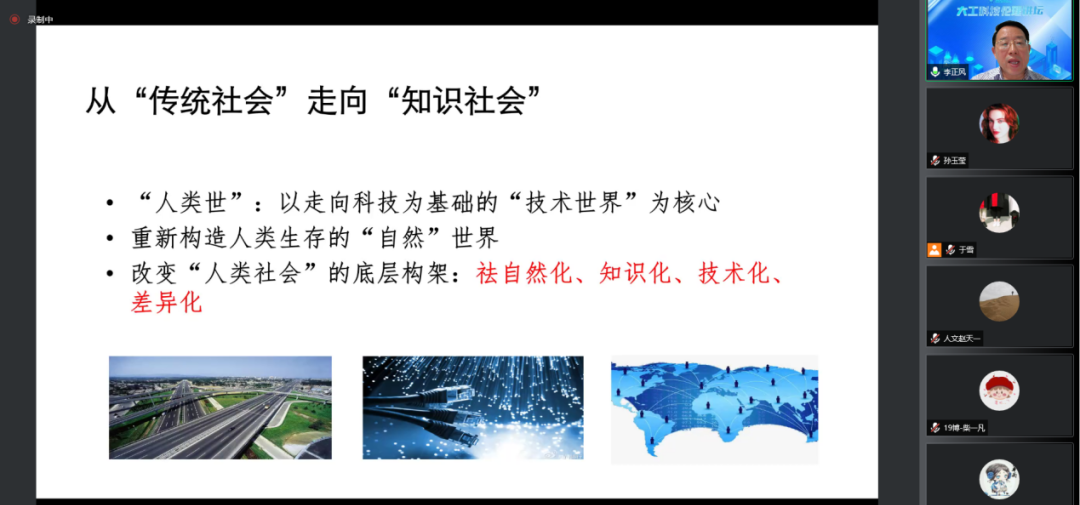

在第二部分中,李正风教授指出21世纪以来,重大科技伦理事件频发。2022年3月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》,科技伦理逐渐受到广泛关注。科技伦理是开展科学研究、技术开发等科技活动需要遵循的价值理念和行为规范,是促进科技事业健康发展的重要保障。其内核是被认可选择的“价值理念和行为规范”,其功能是把“方向”、清“道路”、踩“刹车”。科技伦理原则主要包括增加人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、保持公开透明等六条,科技伦理原则的定义具有情景化特点,应用场景具有多元化特点。科技伦理有“应用”、“实践”伦理的特点,但绝不局限于“应用”。科技本身具有发展与突破传统的内在属性,带领人类社会从“传统社会”走向“知识社会”。科技会变革人类本体的自然基础,对作为生命体的人类进行“技术化”改造。科技也在重塑人类权力的构成逻辑,突破了保护生命权、隐私权、自主权的天然屏障。当代科技打破了伦理“规范”和“应用”的两分法,我们要充分利用历史上已经形成的思想资源和实践智慧,反思和重新界定、解释既有的伦理原则,面向未来发展探索并确立新的伦理原则。

第三部分

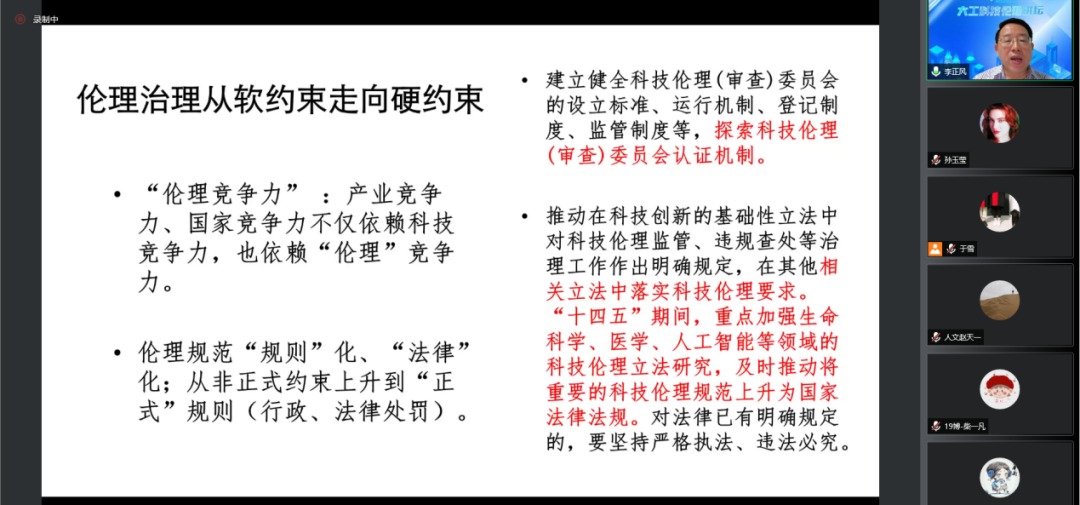

在第三部分中,李正风教授指出科技伦理“治理”是运用伦理规范来引导和规制科技活动的行动过程及相应的机制与体系。科技伦理治理的五项要求包括伦理先行、依法依规、敏捷治理、立足国情、开发合作。科技伦理治理总是在不确定性情景下的发展与治理,“科林格里奇困境”是这一情况的典型代表。李正风教授指出伦理治理要扩展到科技活动全域全过程,从软约束走向硬约束。要提高伦理竞争力,让伦理规范“规则”化、“法律”化,建立健全科技伦理(审查)委员会等机制。但伦理治理也不能只依赖伦理委员会,而是要依赖于更广泛的“集体智慧”,从“结果治理”、“预防式治理”走向“全过程治理”,摆脱“发展”与“治理”的二元对立,摆脱“发展者”与“治理者”的对抗和博弈,走向融合发展与治理的新型发展观——“反思型发展”。反思性发展指以健康发展为核心,形成良性治理新规则;以良性治理为引导,塑造健康发展新路径的发展。要求发展目标的集体磋商与共识塑造,发展方向的前瞻预见与集体选择,负责任的研究设计与可控的社会实验,实时的过程评估与风险防范,有效的集体纠错与新路径的集体建构。反思性发展的价值导向是引导向善——守住底线、超越底线、追求卓越;增进自律——提高自觉性,强化主动性;形成协力——共同探索和塑造人类美好生活。

点评环节

讲座结束后,王前教授对本次讲座作出点评,指出李正风教授的报告体现出了其为科技和伦理深度融合做出的独特学术贡献,李正风教授对科技伦理本身的作用、科技伦理治理的概念分析都独具特色,并能够紧密联系我国科技发展和社会发展进程中的现实问题,针对现实问题进行深入具体的分析值得在座师生学习。本次报告具有哲学的思辨特色,充分发挥了哲学理论反思的功能,李正风教授提出的“反思性发展”概念非常有创造性。李正风教授的报告也提出了许多值得深思的问题,并进行了深入的思考,如高新技术发展的转折问题、科技伦理和应用伦理的区别、科技伦理治理的途径等。王前教授指出本次报告内容十分丰富,非常有思想内涵,对李正风教授表示衷心的感谢。

最后,所有参会人员再次以“云掌声”的方式对李正风教授的精彩讲座表示感谢,本次讲座圆满结束。

会员登录

会员登录

申请入会

申请入会